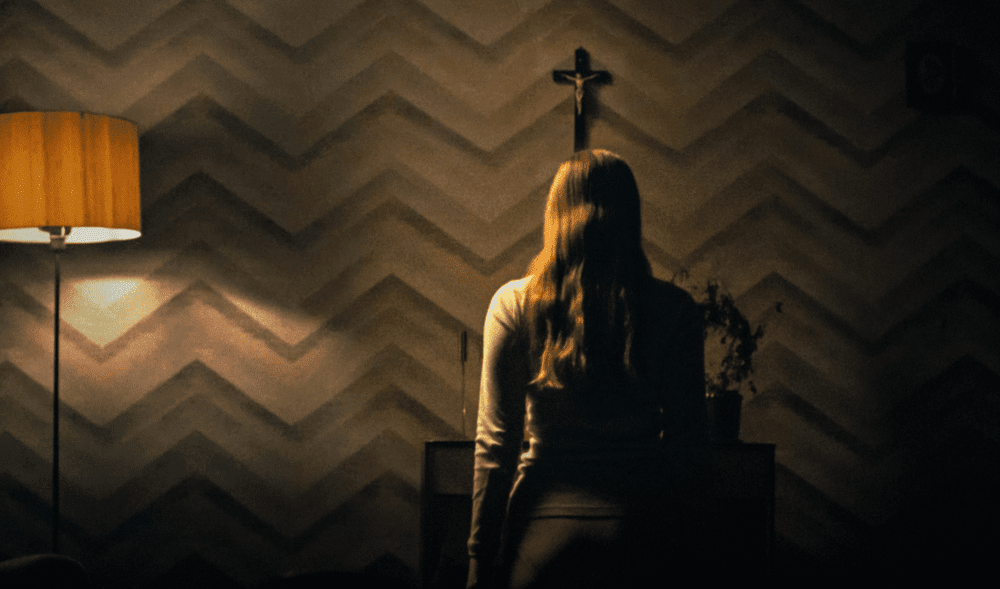

Há momentos em que, apropriadamente, o arrepiante thriller religioso Saint Maud (UK, 2019), pede a seu público que lhe dê um voto de fé. Contudo, com exceção destes momentos, esta poderosa estreia da diretora e roteirista Rose Glass é terror psicológico em sua mais pura essência, que retrata o gradual colapso de uma jovem solitária convencida de que está em uma missão divina. Contando com uma excepcional performance de Jennifer Ehle (A Hora Mais Escura, 2012), e uma ousada e enervante atuação da protagonista Morfydd Clark (do recente Predadores Assassinos), Saint Maud é uma distinta produção do horror britânico com um forte foco feminino, e com um claro potencial para superar as barreiras que separam o horror arthouse do terror para o grande público.

Dentre tantas outras coisas, Saint Maud é uma impactante vitrine para Clark, que interpreta a Maud do título, uma jovem enfermeira que logo na primeira cena do filme experimenta uma sangrenta situação digna de um pesadelo (ainda que o sangue não esteja presente nos horrores psicológicos apresentados ao longo da produção). Maud vive sozinha em um muquifo numa sombria cidade costeira da Inglaterra (se é que existe alguma cidade inglesa que não seja sombria), e trabalha como cuidadora particular, depois de um episódio (mostrado gradualmente através de pistas deixadas para o espectador), que a levou a deixar o trabalho hospitalar. O aspecto mais marcante de Maud entretanto, é o fato de que ela é obsessivamente religiosa; uma recém-convertida que acredita que Deus conversa com ela diretamente, e tem um propósito especial para ela também.

Durante boa parte de seu tempo de duração admiravelmente conciso (1h24min somente), o filme é essencialmente uma claustrofóbica história que se desenrola em um único ambiente, uma vez que Maud se torna a enfermeira em tempo integral de Amanda (Ehle), uma famosa dançarina e coreógrafa que sofre de uma doença terminal, e que vive reclusa em uma casa cavernosa. A amarga e cínica Amanda surpreendentemente se rende à cuidadosa devoção de Maud, que por sua vez, coloca na cabeça a ideia de que seu propósito divino é salvar esta “alma perdida”. Mas a possessividade de Maud com relação à Amanda, e sua hostilidade com relação à amante dela, Carol (uma carismática e ousada Lily Frazer), levam à uma crise que coloca Maud em uma perigosa jornada que envolve psicose, religiosidade e castigo, que se reflete e influencia todos os envolvidos.

A natureza clássica do filme está na maneira com que sua trama se apega à pura perturbação psicológica, e a um retrato realista do mundo mentalmente e economicamente instável de Maud, evocado de maneira sublime pelo design de produção de Paulina Rzeszowksa e na fotografia à cargo de Ben Fordesman (da série The End of the F***ing World), que ocasionalmente adiciona toques expressionistas a um registro que geralmente se mantém mais próximo das características cotidianas.

Ao invés de exagerar no aspecto patológico da condição da protagonista, Glass prefere fazer com que o público tente adivinhar sobre o passado de uma mulher que, conforme revelado parcialmente através de seus encontros com uma ex-colega de trabalho (Lily Knight, de Sua Melhor História, 2016), costumava viver uma vida bem diferente da atual. Glass também alcança um delicado equilíbrio ao levar a convicção religiosa de Maud bastante à sério, ao mesmo tempo em que retrata sensivelmente o distúrbio mental que motiva tal convicção.

O filme utiliza de maneira astuta uma série de imagens religiosas para ajudar o público a adentrar a mente de Maud, como por exemplo as clássicas ilustrações do poeta e pintor inglês William Blake (1757-1827). Também é esperta a maneira com que o filme retrata Amanda, cuja arte tem servido como um manifesto pela liberdade do corpo feminino, fazendo com que sua atual quase-imobilidade se torne ainda mais dolorosa. Ainda que a trama seja claramente ambientada nos dias atuais, o design de produção, figurino e penteados borram sutilmente a linha de tempo em que se passa o filme, dando à ele um estilo retrô anos 60 e 70. Esta indeterminação temporal proposital garante ao filme uma sensação de atemporalidade que acentua os ecos do trabalho de Roman Polanski (especialmente seu Repulsa ao Sexo); e de fato, Clark entrega uma performance que é tão ousada e vulneravelmente isolada quanto a de Catherine Deneuve no filme de Polanski.

Glass só perde um pouco a mão quando exagera nos poucos momentos em que seu filme adentra brevemente os clichês mais genéricos do horror. Estes “incidentes” são claramente interpretados como produto das ilusões de Maud, e ainda que o efeito seja devastador, tais momentos contrastam demais com o tom do filme. De qualquer forma, qualquer que seja o crédito que Glass possa perder em tais passagens, ela os recupera com louvor graças a uma conclusão audaciosa, fazendo com que Saint Maud funcione como horror de primeira, e também como um surpreendente e tocante estudo sobre uma alma perturbada.

Saint Maud não tem previsão de estreia nos cinemas brasileiros, e deve chegar ao país diretamente através de sistemas de streaming e VOD.