Um drama de guerra medieval de grande orçamento, livremente baseado nos eventos históricos que inspiraram as peças de William Shakespeare, este O Rei (The King, UK/HUN/AUS, 2019), novo filme do competente diretor australiano David Michôd (dos sólidos thrillers dramáticos Reino Animal e The Rover: A Caçada), anseia tanto em ser um épico sangrento sobre a herança da violência e poder da corrupção, que acaba perdendo o foco na rica história de amadurecimento em seu núcleo narrativo. É difícil para um bom homem ser rei, e é ainda mais difícil para um rei ser um bom homem; tal ideia parece apenas relevante no mundo moderno porque tem sido a verdade absoluta pelos últimos 600 anos, e infelizmente, O Rei não tem nada de novo ou inspirador para dizer sobre o assunto.

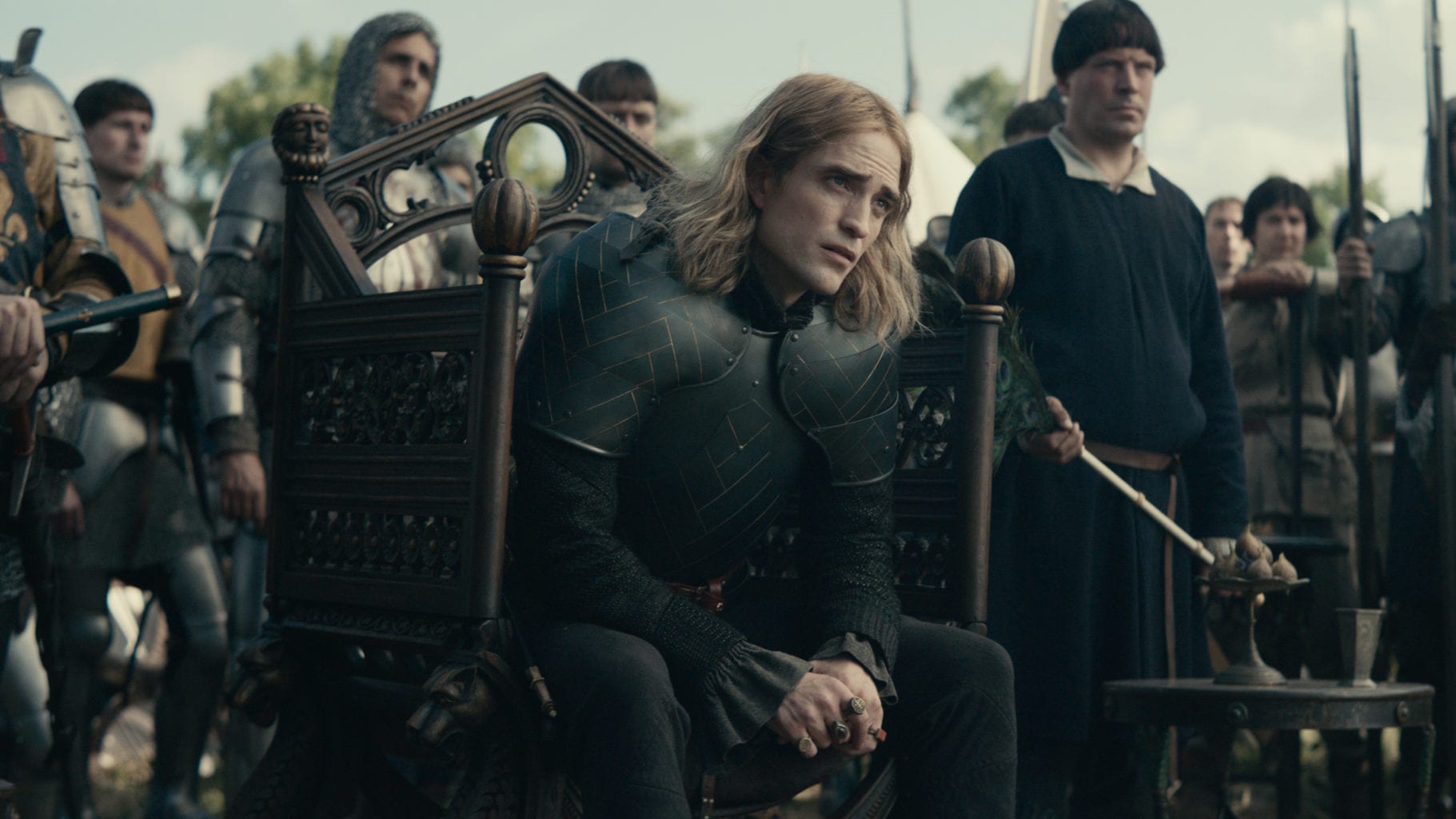

O que O Rei de fato TEM é Timothée Chalamet (do queridinho cult Me Chame pelo seu Nome e do belo drama Beautiful Boy, cuja crítica está disponível aqui no Portal do Andreoli), no papel de um delicado príncipe que prefere dormir em sua cama do que sentar no trono, e o cada vez melhor Robert Pattinson (ainda que apareça em poucas cenas), como um hilário delfim sociopata que emula Klaus Kinski e fala como alguém que acabou de ser castrado. O Rei tem também a excelente newcomer Thomasin McKenzie (de Sem Rastros, cuja crítica também está disponível aqui no Portal do Andreoli), em uma pequena aparição como a Rainha da Dinamarca, e também uma afiada Lily-Rose Depp (filha do astro Johnny Depp), começando a entrar em evidência. E apesar de trazer tantos talentos de uma mesma geração reunidos, o filme prefere requentar seus temas mais básicos do que permitir que seu elenco trabalhe e desenvolva algo novo com eles; assim como prefere uma abordagem genérica sobre a noção de que questões pessoais moldam a história política, do que oferecer um olhar íntimo em como deve ser para alguém perder a si mesmo no processo.

Michôd e seu co-roteirista (o também ator Joel Edgerton, de Loving e Ao Cair da Noite (cujas críticas também estão disponíveis aqui no Portal), tomam algumas liberdades necessárias com o material-fonte tanto em termos de linguagem como de conteúdo, mas o resultado de tais mudanças na história não favorece a narrativa como deveria. Michôd, entretanto, também tem uma queda natural para flertar com a grandiosidade, e este talento já surge com toda sua força em uma brutal sequência de abertura que apresenta ao público a terra sem lei onde O Rei se passa.

O ano é 1413, e o Rei Henrique IV (o ótimo Ben Mendelsohn, de Capitã Marvel e Jogador N°1), é um homem resumido em malícia e desconfiança. Sua sede de sangue levou a Inglaterra à guerra civil, como pode ser visto na imagem introdutória do filme, onde um dos personagens caminha entre um mar de cadáveres. Sem dúvida é um mundo-cão, um mundo pelo qual um garoto doce e bonito como Hal (Chalamet), não nutre interesse nenhum. Um pacifista com a alma de um poeta, Hal não quer saber de um lugar na côrte e muito menos de fomentar a violência ao lado de seu pai. Ele nem mesmo deseja ser o Rei na eventualidade da morte de Henrique IV. No que depender dele, tal fardo pode ser designado à seu irmão mais novo, Thomas (Dean-Charles Chapman, o Tommen da série Game of Thrones).

A melhor cena do filme ilustra justamente as diferenças entre os dois irmãos, uma vez que Hal — na esperança de poupar Thomas de um desnecessário massacre — aparece para duelar em seu lugar. O resultante duelo não só é uma das lutas mais realistas já filmadas e interpretadas por dois homens trajando massivas armaduras, como também é uma incomum e lúcida expressão do conflito interno de Hal. Ele não está interessado no poder, apenas na paz. Corajoso mas ingênuo, ele não parece apreciar a ironia de ter que assassinar alguém brutalmente para que possa impedir mais derramamento de sangue; Hal acha que esta será a única vez, e Chalamet nunca trai esta falsa confiança em sua atuação. A força de sua performance está em como ele transmite as incertezas de seu personagem. E à propósito, ele nunca pareceu tão jovem como parece neste filme.

Quando Hal é coroado Henrique V no final do primeiro ato, O Rei começa a transitar no fio da navalha: O espectador precisa acreditar que Henrique é competente mas vulnerável; crer que ele é dono do próprio nariz, mas suscetível à influência de todos os outros homens ao seu redor (especialmente seu assessor, William Gascoigne, interpretado por Sean Harris, da franquia Missão Impossível). Seu leal escudeiro, Falstaff (Joel Edgerton, também roteirista do filme), insiste que “Um rei não tem amigos; um rei tem apenas seguidores e inimigos,” mas Hal é muito jovem para escutá-lo claramente. Ele não é mais um garoto, e ainda não é um líder. A questão é que Michôd não parece muito interessado em explorar esta diferença. Pouco depois de assumir o trono, Hal continua o trabalho de seu pai, cortando cabeças e sendo provocado a conquistar todo o reino cristão. O poder absoluto corrompe? Com toda certeza. Mas normalmente isso não acontece da noite para o dia.

Quando chega o momento de Hal liderar o exército inglês em uma ofensiva contra a França, ele já perdeu a noção de pelo que ele realmente está lutando. E o público também. Chalamet acaba tendo o desenvolvimento de seu personagem pausado durante boa parte do arrastado segundo ato do filme, e toda a textura emocional é dirigida para os ombros de Falstaff; o epônimo soberano é reduzido a testemunha de sua própria história, e algumas cenas deixam claro que outras pessoas próximas de Hal estão “mexendo os pauzinhos” do jogo de poder. Porém, O Rei se agrada em apenas discorrer sobre as simples mecânicas do poder, sem se aprofundar no quão impossível seria para Hal não perceber que ele está sendo manipulado.

O movimentado score musical à cargo de Nicholas Britell (de Moonlight: Sob a Luz do Luar, cuja crítica também está disponível aqui no Portal), até ajuda a dar um ar mais dramático à história, e a sensacional participação especial de Robert Pattinson (que funciona também como um bem-vindo alívio cômico), rouba o filme das engrenagens do tédio. Michôd, comandando uma produção que talvez tenha sido muito grande para que ele pudesse conduzi-la com a precisão de sempre, mostra pouco da genialidade demente que fez The Rover o tremendo filme que é, e também pouco da paciência que fez Reino Animal algo tão tenso. A sequência da Batalha de Agincourt deste O Rei parecia ser a cena perfeita para Michôd mostrar suas habilidades artísticas, mas a sequência acaba parecendo mais com um modelo em miniatura da Batalha dos Bastardos, da citada Game of Thrones.

Michôd se sai melhor quando mantém sua abordagem mais pé no chão, seguindo o sempre faminto Chalamet através de uma verdadeira tempestade de obstáculos enquanto Hal se arrasta em direção ao sonho de seu pai. Poucos atores da atualidade parecem tão dispostos a colocar a cara na lama (e o pênis em um pêssego) do que Chalamet, e a força deste O Rei vem justamente do poderoso desejo de ir ao inferno e voltar para que o trabalho seja feito. Não há duvida que Chalamet mantém-se muito mais alerta do que o personagem ao qual interpreta aqui. Personagem que é misericordiosamente confrontado por sua ingenuidade em um instável terceiro ato que carrega na atmosfera Shakesperiana. O Rei pode não colocar uma coroa na cabeça de ninguém, mas é seguro presumir que o reinado de Chalamet está apenas começando.

O Rei estreia no catálogo da Netflix no dia 01 de novembro.

![]()

![]()

Respostas de 2

A fotografia é usada como instrumento narrativo, com coerentes avanços entre planos fechados e abertos, sendo mais soturna mas sem se evadir de um jogo de luz e sombras, demostrando os perigos que cercam a coroa. Off topic: o jogo de luz e sombras, em geral na diagonal, me lembrou de quadros barrocos.

As atuações são convincentes e o Timothée Chalamet prova mais uma vez, após Lady Bird, Call Me By Your Name e Beautiful Boy que é, mais do que uma promessa de uma futura grande estrela, um ator já consolidado e do mais alto nível.

Um parabéns à direção sobretudo nas cenas de batalhas, que se esquivam de um heroísmo exacerbado para dar lugar ao realismo, com homens se engalfinhando sem brilho, mas com a crueza e o animalesco inerentes de uma guerra.

Já o roteiro tem seus percalços. Eu, que aprecio obras mais lentas sem o frenesi característico dos blockbusters, senti que houve momentos que deixam a tensão (e a atenção) do espectador fugir. No entanto, alguns diálogos são potentes (Shakespeare né!) e eu apreciei o plot twist final (será que posso denominar assim?).

No mais: obrigado pela boa crítica, como é costumeiro por aqui, e “God Save The King”. ?

Fala Rodrigo! Muito obrigado pelo elogio e confiança!

Parabéns pelo excelente comentário, detalhista e relevante.

Volte sempre ao Portal do Andreoli para conferir as novidades.

Grande abraço!